御料牧場明治の気骨が下総台地に馬産の礎を根づかせた

広大な原野に築かれた殖産興業政策の拠点施設

明治維新後、国内の家畜は欧米に比べ資質が劣っていたため、明治政府は畜産政策を推進し、優良種畜の輸入を開始。明治8年(1875)、下総牧羊場(後の下総御料牧場)と取香種畜場が現在の成田市三里塚に設立された。

当初は羊毛生産を目指して羊の飼育が進められたが、害虫や伝染病の影響で計画通り進まなかった。一方、旧幕府直轄牧として馬の飼養の知識が豊富な地域であったことから、馬の改良・繁殖は順調に進行。取香種畜場では輸入種牡馬と国内牝馬を交配し、農用馬の導入など先進的な試みを実施した。

「下総御料」の名血が大輪の花を咲かせる

取香種畜場は、手狭だった内藤新宿試験場の代替地として設立され、輸入種畜の繁殖や国内牝馬の購入が進められた。明治11年(1878)には、内藤新宿から移入された吾妻号*が下総御料の基礎牝系となり、その血統は全国に広がった。この血統の成功は、後に名馬トウルヌソルやダイオライトの導入にもつながった。

昭和16年(1941)の日本競馬会の資料では、取香種畜場設立時の馬の頭数は54頭で、10年後の明治18年には483頭に増加していた。

- *吾妻号/1863年にナポレオン3世から幕府に贈られたフランス産アラブ馬「高砂号」の産駒(1870年生)。わが国アラブ系種の祖として、その血統が現在にも受け継がれている。

トウルヌソルとダイオライト

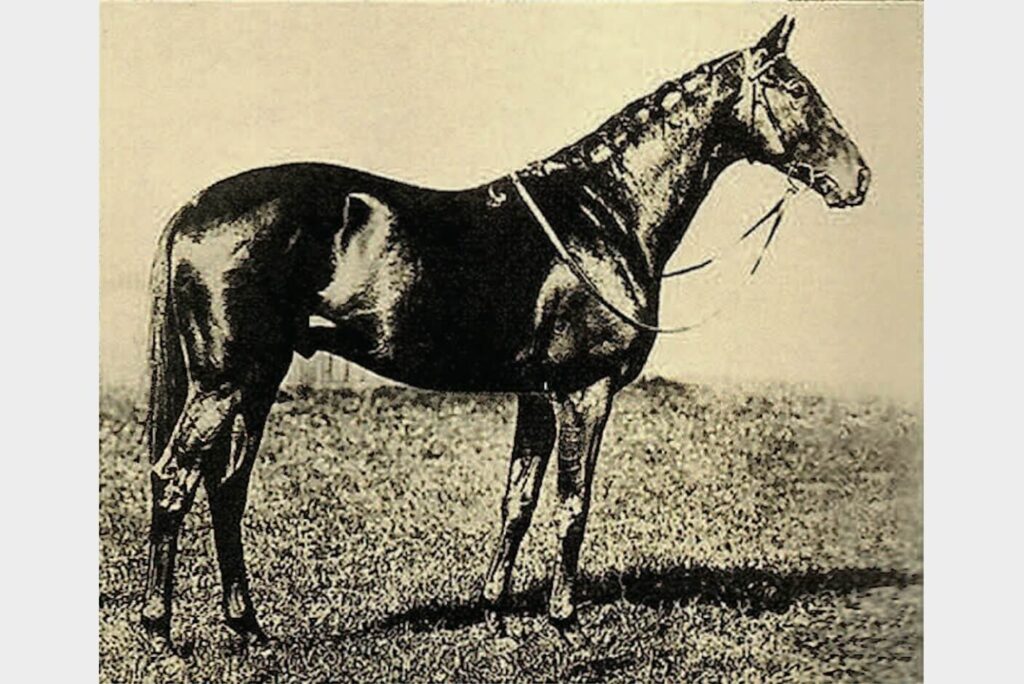

トウルヌソル(下総御料牧場史 )

御料牧場では生産馬を民間に払い下げ、産馬の改良にも大きな貢献を果たした。そんな産駒のなかで特に優れた成績で人気を集めたのがこの2頭だった。

桜と馬の三里塚開墾・輸送・交通手段として馬は地域発展に馬力を尽くした

農耕・交通・輸送の動力へ。馬はまちの発展に貢献した。

明治時代、馬は農家にとって厩肥をもたらす貴重な存在であり、明治12年(1879)頃に取香種畜場で始まった「預け馬制度*」を機に、馬飼養を希望する農家が急増した。この制度により地域で馬の生産が広まり、馬耕、馬車、軍馬などの産業が根付くとともに、蹄鉄工や博労といった職人も増加した。

- *預け馬制度/取香種畜場の畜舎不足により、種付済み牝馬を農家に預託し、受胎後は出産3カ月前に牧場に戻す制度。

下総御料牧場で使われていた大型農耕機具

(宮内省御料牧場所蔵)

原野に誕生した集落に地域文化が芽生えていった

下総牧羊場と取香種畜場が設立された当時、一帯は原野だった。物資購入や交通の不便を解消するため、牧場の一部で住民の居住を認め、開墾や交通路の発達を促した結果、特に成田と芝山を結ぶ三里塚地区では交通の便の良さから集落が誕生した。また、道を往来する人々を寒さから守るため、住民の願いにより三里塚の道筋に桜が植えられ、「桜と馬の三里塚」として名所となったが、現在その姿は残されていない。

大正2年の三里塚十字路

大正2年の三里塚十字路「三里塚郵便局」(成田市立図書館所蔵)

三里塚を愛した文人たち

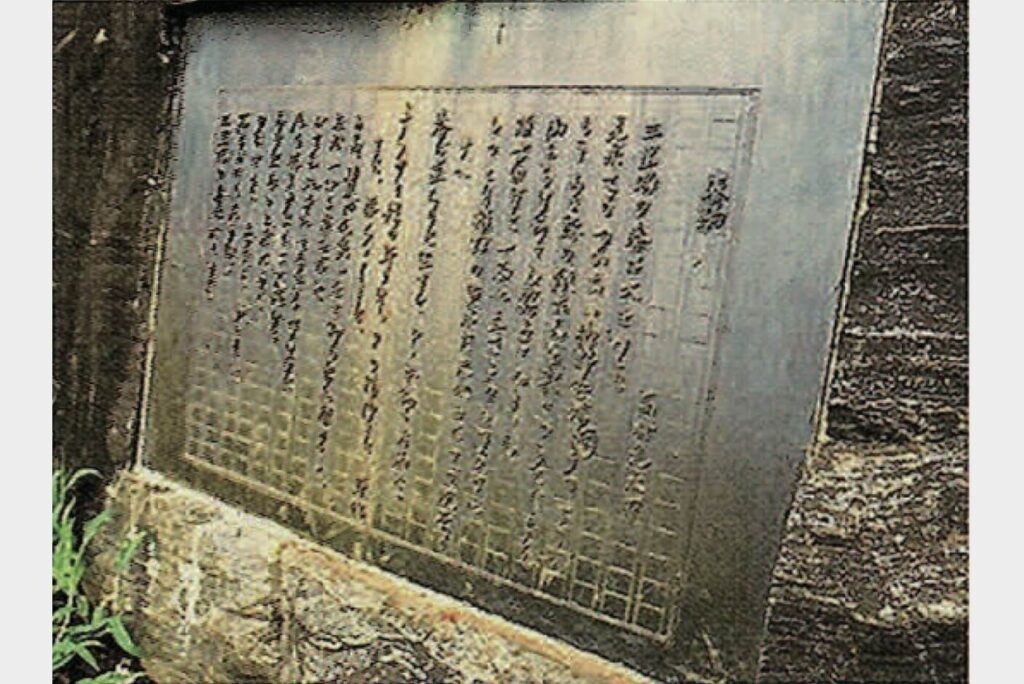

高村光太郎「春駒」歌碑(成田市三里塚御料牧場記念公園内)

明治末期の文壇で活躍した水野葉舟、窪田空穂、高村光太郎など多くの文人がこの地を訪れ、世に「桜と馬の三里塚」を紹介した。なかでも当時の御料牧場を表現した高村光太郎の「春駒」は、当時の様子を知ることのできる貴重な資料にもなっている。

民間牧場民間牧場の出現によって競走馬生産は隆盛を極めていく

御料牧場の経営改善が民間牧場を育んでいった

明治13年(1880)、民間企業の進展が遅れていたため、太政官は官営企業の改革を通達。下総種畜場では、西側用地や農用馬の払い下げを決定し、明治19年(1886)には在来馬を全て民間に払い下げる「独立採算制」を導入した。これにより官営事業が縮小される中、民間企業は国や県の支援を受けて成長し、地域に根付いていった。

明治21年(1888)に競馬が始まると民間牧場設立の気運が高まり、明治24年(1891)には小岩井農場が創設。下総台地でも明治39年(1906)に菅井牧場、大正15年(1926)にシンボリ牧場が設立され、その後も若草牧場や社台ファームなど多くの牧場が誕生し、優駿を輩出する基盤が築かれた。

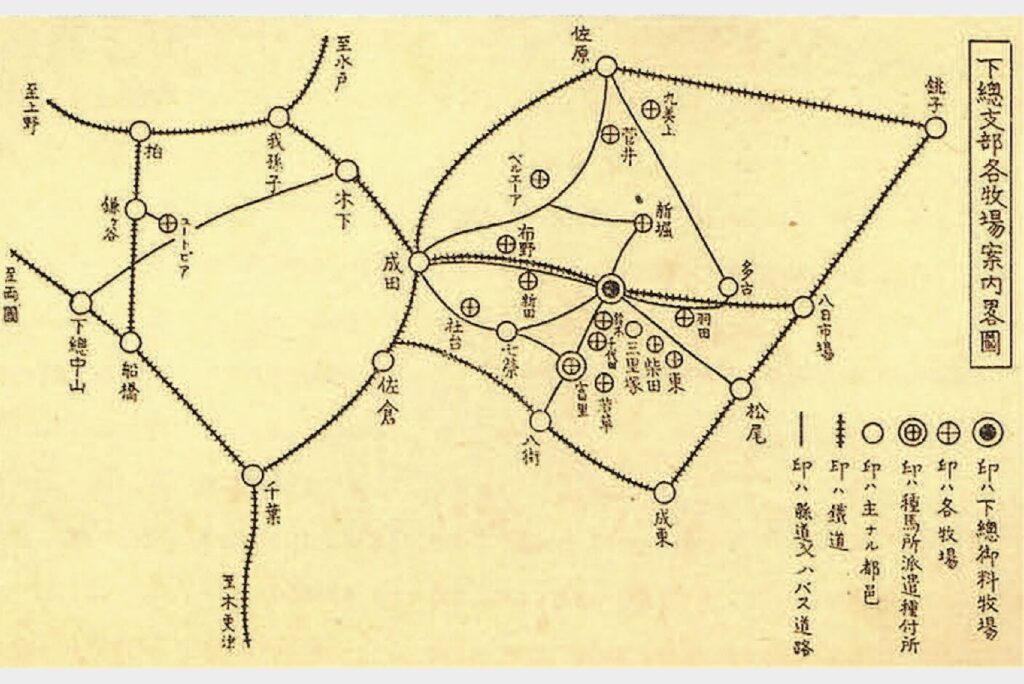

昭和17年の日本競走馬生産者協會下総支部案内図

(千葉県両総馬匹農業協所蔵)

戦前の競馬を席巻した官と民の優駿たち

昭和6年(1931)と翌7年、下総御料牧場は米国からサラブレッド繁殖牝馬*6頭を輸入。これらの牝馬は小岩井農場の牝馬とともに優れた繁殖成績を残し、多くの優良産駒が民間に導入された。昭和15年(1940)には、下総牧場で16頭が505,700円、小岩井農場で16頭が414,570円で売却され、圧倒的な人気を誇った。

- *下総御料牧場の輸入牝馬/昭和6年に星友、星若、星旗、翌7年に星浜、星谷、星富の計6頭を輸入。星友の産駒ヒサトモは東京優駿競走優勝馬となり、その血統はトウカイテイオーに受け継がれる。

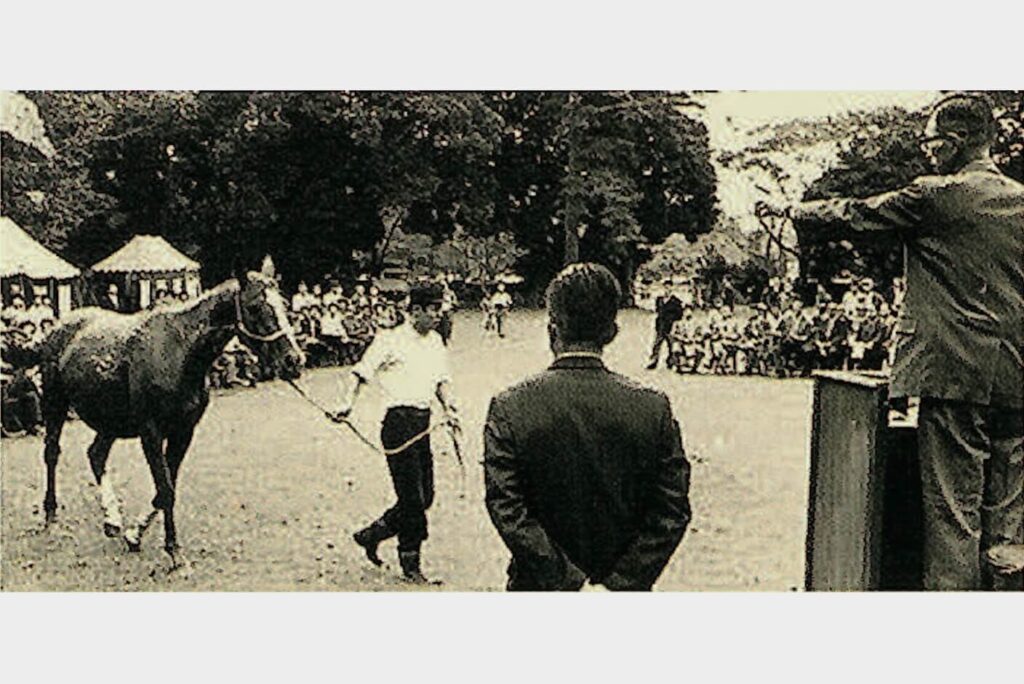

下総御料牧場のせり風景

(御料牧場所蔵)

馬匹改良国防のための馬匹改良が馬の大型化に拍車をかけた

国防としての馬匹改良は日清戦争が発端となった

明治初頭より進められた畜産改良のなかで、馬の改良・増殖を熱心に進めたのが帝国陸軍であった。特に、明治27年(1894)の日清戦争で対戦国の軍馬に比べて資質が劣る国内産馬の状況に危機感をもった軍は、富国強兵のもと、馬匹(ばひつ)改良計画を強力に推進。種馬牧場、種畜所を開設して多くの外国馬を輸入、国内産馬の改良繁殖を行うとともに、質の良い民間牧場の馬を積極的に購入していった。

軍馬の需要によって馬の生産農家が拡大した

軍馬資源保護法(鍛錬馬競走参照)の指定を受けた馬の飼養者には、当時飼養補助金が交付されていた。戦中の貧しい生活のなか、農家にとってこの収入は貴重であり、また、飼養馬が軍に徴用されることは、当時大変名誉なことでもあった。

昭和17年(1942)には軍用馬補充の円滑化を図るため、馬の最高販売価格が指定されたが、これによると、3歳の優良種牝馬の最高販売価格は1,000円、同2歳馬は810円であった。当時、米一俵(60kg)の値段は18円前後であることから、この価格がいかに高額であったかがわかる。

厩(うまや)をもつ当時の農家

(千葉県立房総のむら)

魏子窩(ひしか)第二軍司令部

(浅井忠画・千葉県立美術館所蔵)

戦中・戦後の混迷期 牧場存続の危機が襲う

昭和19年(1944)、戦争激化により、ついに国内での競馬開催が中止となった。軍馬生産などでかろうじて牧場運営を続けてきた千葉・茨城近郊の牧場*も、徴兵による人手不足と食糧難により急速にその数が減り、残った牧場も閉鎖、または馬を他に預けざるを得ない、馬産地として厳しい選択を迫られることになった。

- *千葉・茨城近郊の牧場/昭和19年(1944)下総御料牧場の売却成績は洋種・雑種合わせて23頭(一頭平均額7,244円)が記録されている。しかし、この当時の民間牧場の飼養戸数、頭数などの詳細は、軍事機密上明らかにされていなかった。

近代競馬馬産地の熱い視線はいつの時代もこの舞台に注がれる

終戦直後に始まった競馬が馬産地を存続させていった

昭和20年(1945)の終戦により軍馬生産が不要となり、11月には軍馬資源保護法が廃止された。この決定は、軍馬生産に依存していた農家や馬産地に大きな打撃を与えた。しかし、翌昭和21年に東京と京都、昭和22年には中山競馬場で競馬が再開され、熱狂的な支持を受けると、馬産地にも希望が芽生え始めた。

競馬の始まりは横浜。原点は英国に由来する。

日本初の洋式競馬は文久2年(1862)、横浜の外国人居留地で行われ、根岸競馬場(慶応2年完成)の横浜レースクラブにより英国式競馬が導入された。これが現在の競馬の原型となった。

明治時代には競馬人気が高まり、明治39年(1906)の馬政計画で奨励されると競馬法人が各地に設立され、翌年には千葉県松戸に総武競馬会社(後の松戸競馬倶楽部)が誕生。松戸競馬場*では毎回盛況を収め、後に中山競馬場として馬産地の発展を支える役割を果たした。

昭和11年(1936)の競馬法改正で全国の競馬倶楽部が統合され、現在の日本中央競馬会の前身である日本競馬会が設立された。

- *松戸競馬場の競馬/松戸競馬場は、常磐線松戸駅前の丘陵地に建設された。明治40年に開催された第1回の競馬には、抽せん新馬24頭、豪州産抽せん新馬8頭、内国産馬45頭、抽せん豪州産馬14頭の計91頭で40競走が行われ、当時で19,335円の賞金を出したという。

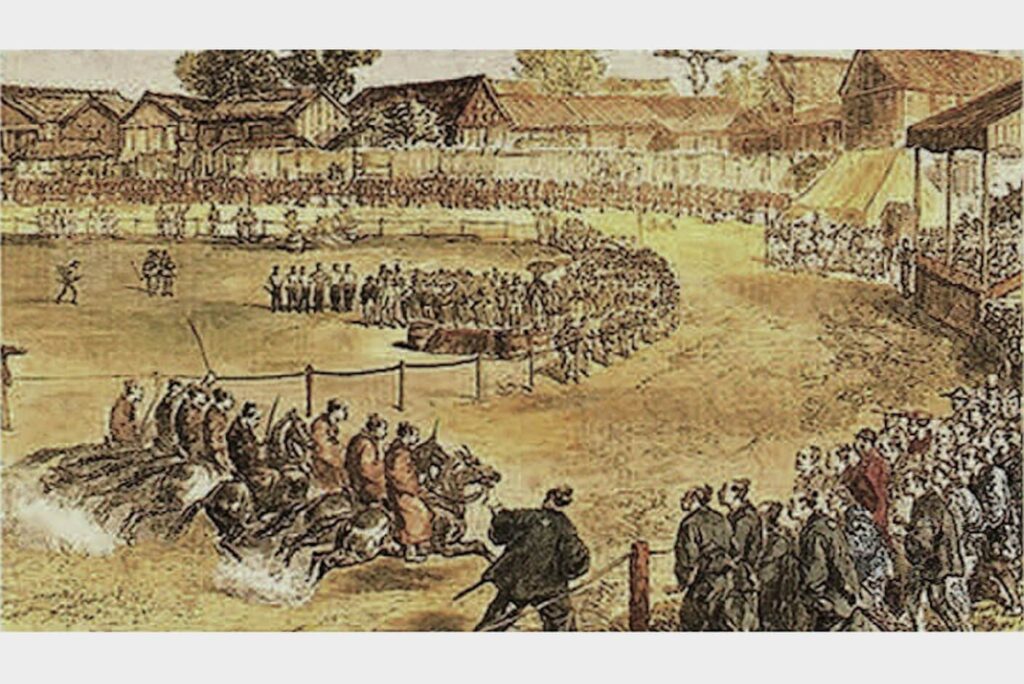

幕末の横浜競馬

(馬の博物館所蔵)

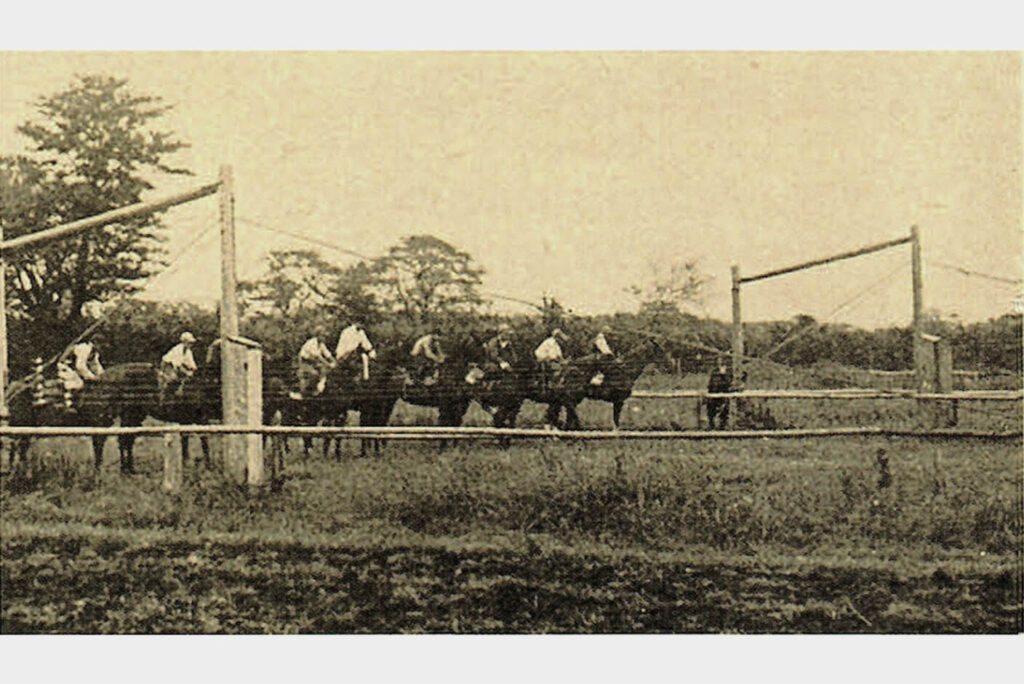

下総御料牧場での発馬機練習

(両総馬匹農協資料)

優駿輩出受け継がれた馬産の伝統が花を咲かせ実を結んでいった

競走の舞台に刻まれる馬産地「千葉・茨城」の軌跡

東京優駿大競走(日本ダービー)は、大正時代に構想されていたが、下総御料牧場や小岩井農場に匹敵する民間牧場が不足しており、創設は昭和5年(1930)以降、民間牧場が台頭し始めるまで待たれた。

昭和7年(1932)に目黒競馬場で初開催された東京優駿大競走*1を皮切りに、4歳馬のクラシック・レースが次々と誕生し、重賞競走*2として多くの牧場が熾烈な競争を繰り広げた。昭和7年から15年頃までは、下総御料牧場のトウルヌソル産駒と小岩井農場のシアンモア産駒が競走を二分していたが、昭和15年以降には、社台ファーム、新堀牧場(現シンボリ牧場)、ユートピア牧場(現大東牧場)など、千葉・茨城の民間牧場が頭角を現し始めた。そんな当時の記録の一部を以下に紹介する。

- *1東京優駿大競走/昭和7年(1932)4月24日、目黒競馬場で初開催されたレースで、国内産馬限定で行われた。初回は168頭の申込みがあったという。

- *2重賞競走/「賞金の高い競走」を意味し、東京優駿大競走の一着賞金は1万円。登録付加料金を加えた賞金は破格で、当時の馬券1枚20円、大学卒の初任給70円と比較しても高額であった。

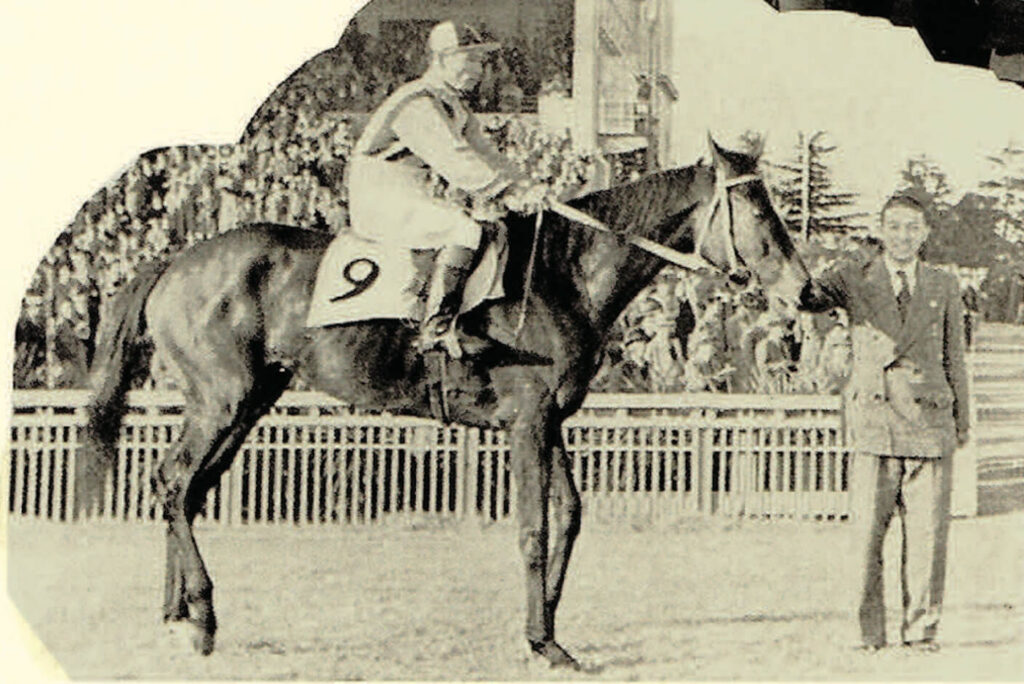

昭和15年(1940) [目黒記念]/ゼンサ

ゼンサ号(騎手 田中康三君) 令息 吉田善哉氏

[競走経過]スタート後、最初にテイトが飛び出し、プリンスモア、クモキク、ゴールデンモアに続き、ゴールシービー、ゼンサの順。向正面でテイトは2位以下を引き離しにかかるが、この時後方2番目のゼンサが猛追。最後の直線手前で4番手についたゼンサは、直線で力走をみせたエスパリオン、シチリダケを押さえ一気に抜けだし優勝した。(昭和15年秋季日本競馬名鑑より)

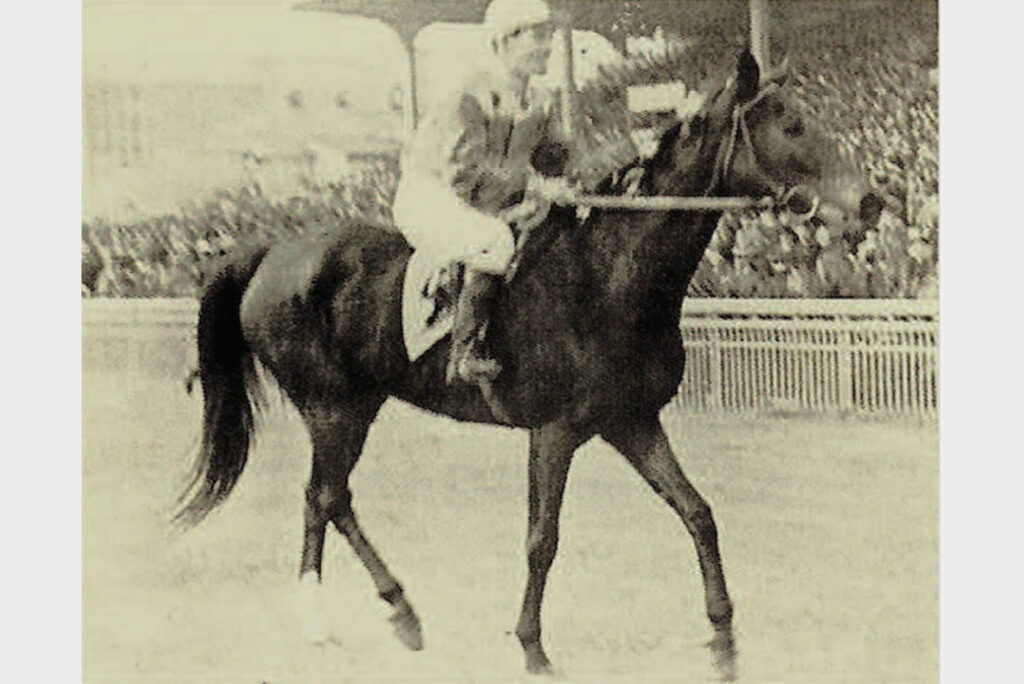

昭和15年(1940)[古呼馬3,200米]/トクムスメ

トクムスメ号(騎手 稗田十七二君)

[競走経過]最後の直線内からキンフジ、外からトクムスメとマナヰが抜けだし激戦。競りあいの末トクムスメが優勝を飾った。(昭和15年秋季日本競馬名鑑より)

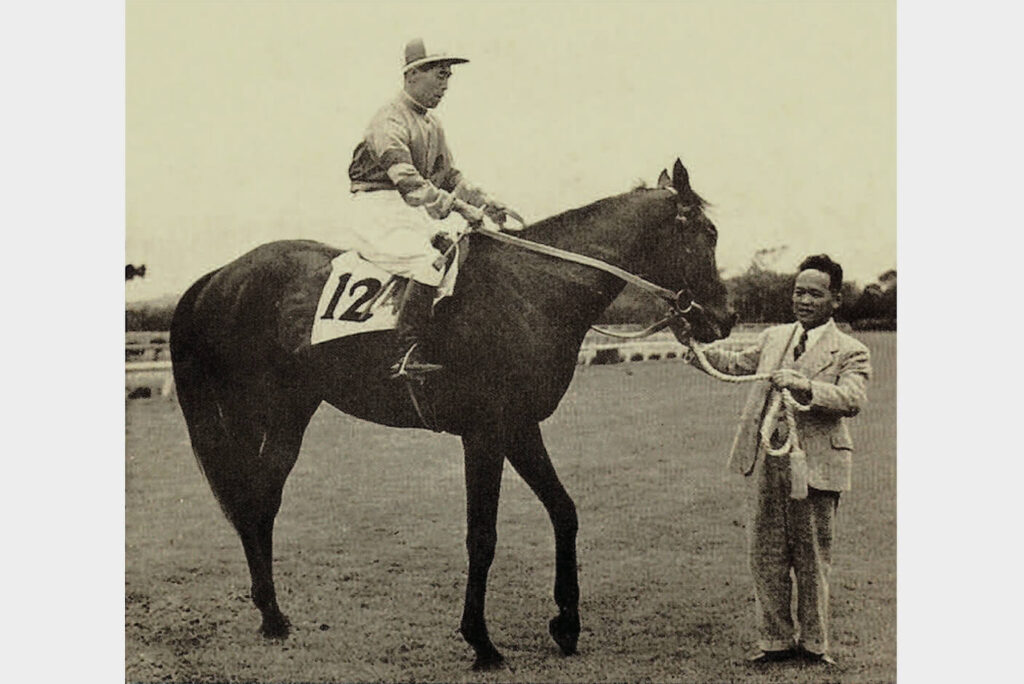

昭和16年(1941)[東京優駿競走]/セントライト

セントライト号(騎手 小西喜蔵君) 馬主 加藤雄策氏

[競走経過]2カ月前に皐月賞を制したセントライトは、ミナミモアの後方3番手についていた。3コーナーでハッピーマインが引き離しにかかるが、4コーナーでセントライトが先頭に立ち、2着以下に大差をつけ優勝した。(セントライトはこの後、菊花賞を制して日本初の3冠馬となる)(昭和16年春季日本競馬名鑑より)

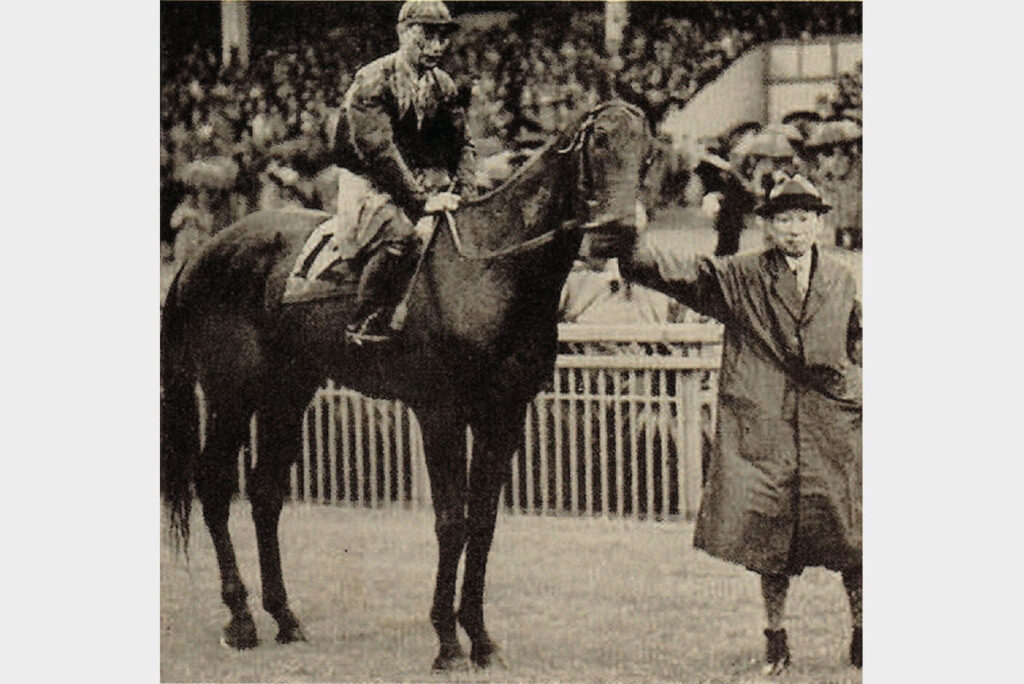

昭和16年(1941)[古呼馬2,300米]/カミワカ

カミワカ号(騎手 浅野武志君) 馬主 豊島美王麿氏

[競走経過]前半ゲルマンを先頭に、エスプリモア、テイト、カミワカが追走。直線手前でウアルドマイン、カミワカ、ゼンサの3頭の激戦となるが、最後にカミワカが力走をみせて優勝した。(昭和16年春季日本競馬名鑑より)

名血伝承受け継がれる血脈のなかに優駿誕生のナゾが隠されている

父・母の偉大な足跡を子どもたちが未来へと伝承する

昭和21年(1946)8月、名種牡馬トウルヌソル*が老衰で世を去った。同年10月には競馬が再開され、翌22年にはクラシック・レースが復活。戦後最初の東京優駿競走(日本ダービー)には、千葉の飯田牧場産アヤニシキ、若草牧場産トキノミドリ、菅井牧場産ミツカゼが出走した。

戦後復興期、日本が再生へと歩む中、千葉・茨城の馬産も世代交代を経て、新たな優駿物語が始まっていった。

- *トウルヌソルの生涯成績/英国で一着6回、二着5回、三着2回で収得賞金6,625ポンド。日本では6歳から19歳まで供用され、種付頭数462頭、産駒374頭から東京優駿競走優勝馬6頭を輩出した。

馬匹農協生産者同士が手を結び地域の馬産を支えてきた

馬とともに歩んだ専門農協の軌跡

千葉県両総馬匹農業協同組合は、下総御料牧場とともに千葉・茨城の馬産の基礎を築き、歴史を刻んできた。前身の両総馬匹組合*1は、大正15年(1926)に両総畜産組合の設立に参加し、軍馬や農耕馬の生産、種付け、せり市場の開催などを行い、地域の馬産業の発展に尽力した。

戦後、軍馬需要の消滅により業務が一時停滞するが、昭和26年(1951)に競走馬生産の復活とともに再開。この時に、運営の強化策として、軽種馬生産農業協同組合*2千葉県支部の参加となった。昭和41年(1966)には両総馬匹組合を解散し、社団法人日本軽種馬協会千葉県支部と連携して、競走馬中心の馬産事業を展開する千葉県両総馬匹農業協同組合が設立された。

- *1両総馬匹組合/富里村史によれば、山武郡で農林省の種馬権利を取得し、育舎を構えた。地方競馬の利益を活用し経営を拡大した。

- *2軽種馬生産農業協同組合/昭和21年(1946)に設立された全国規模の生産者団体で、昭和30年に社団法人日本軽種馬協会に改称された。

育成牧場馬産の伝統を次世代へつなげる

生産地から育成の拠点へ。時代は馬産地を変えた。

戦後の競馬はすぐに活況を呈したが、農地解放政策*による土地の買収や急速な都市化により、千葉・茨城地域の生産能力は低下した。これを受け、生産を東北・北海道へ移し、育成・調教を千葉・茨城で行う分場化が昭和30年代から進められた。

昭和39年(1964)の東京オリンピックに伴う交通網の整備により分場化の遠距離問題が解消され、昭和40年代後半の競馬ブームでは、千葉・茨城の地の利が即戦力として活用された。さらに、昭和53年(1978)の日本中央競馬会美浦トレーニング・センターの完成を契機に、この地域は育成主体の馬産地としての地位を確立していった。

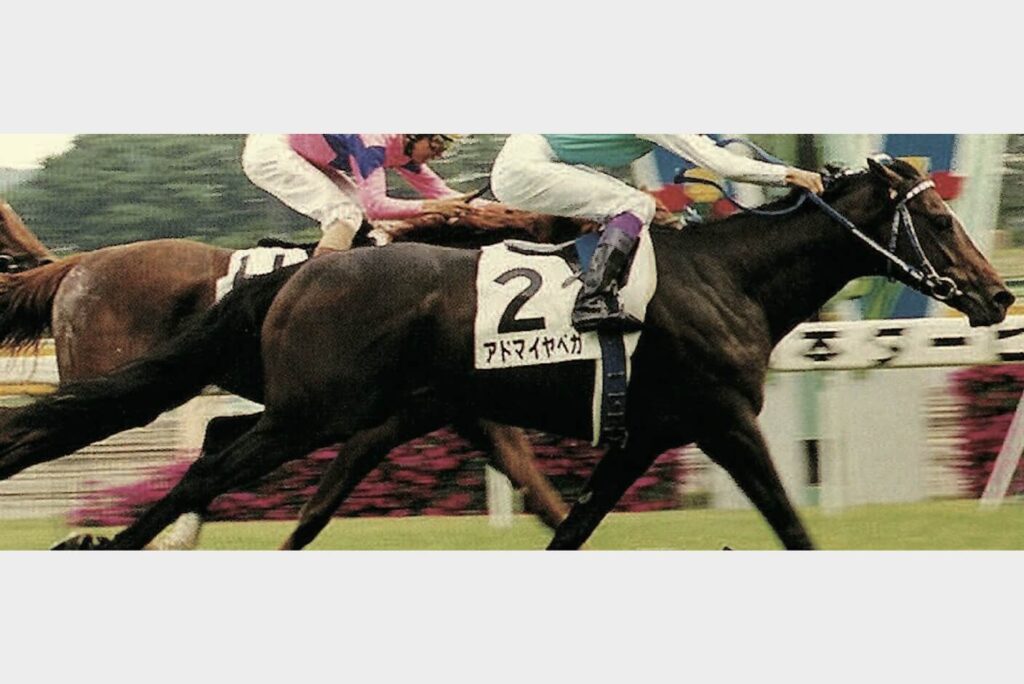

平成元年(1989)のウイナーズサークル(茨城県・栗山牧場生産)、平成11年(1999)のアドマイヤベガ(ノーザンファーム生産)など、千葉・茨城はほぼ10年サイクルで日本ダービー馬を輩出。生産と育成のネットワークが「強い馬づくり」の基盤となっている。

- *農地解放政策/昭和21年(1946)、GHQの指示で国が地主から農地を買収し、小作農に売却する改革を実施。翌年より農地買収が進められ、地主制は消滅した。

ウイナーズサークル

(JRA©)

アドマイヤベガ

(JRA©)