事務所の歴史背景

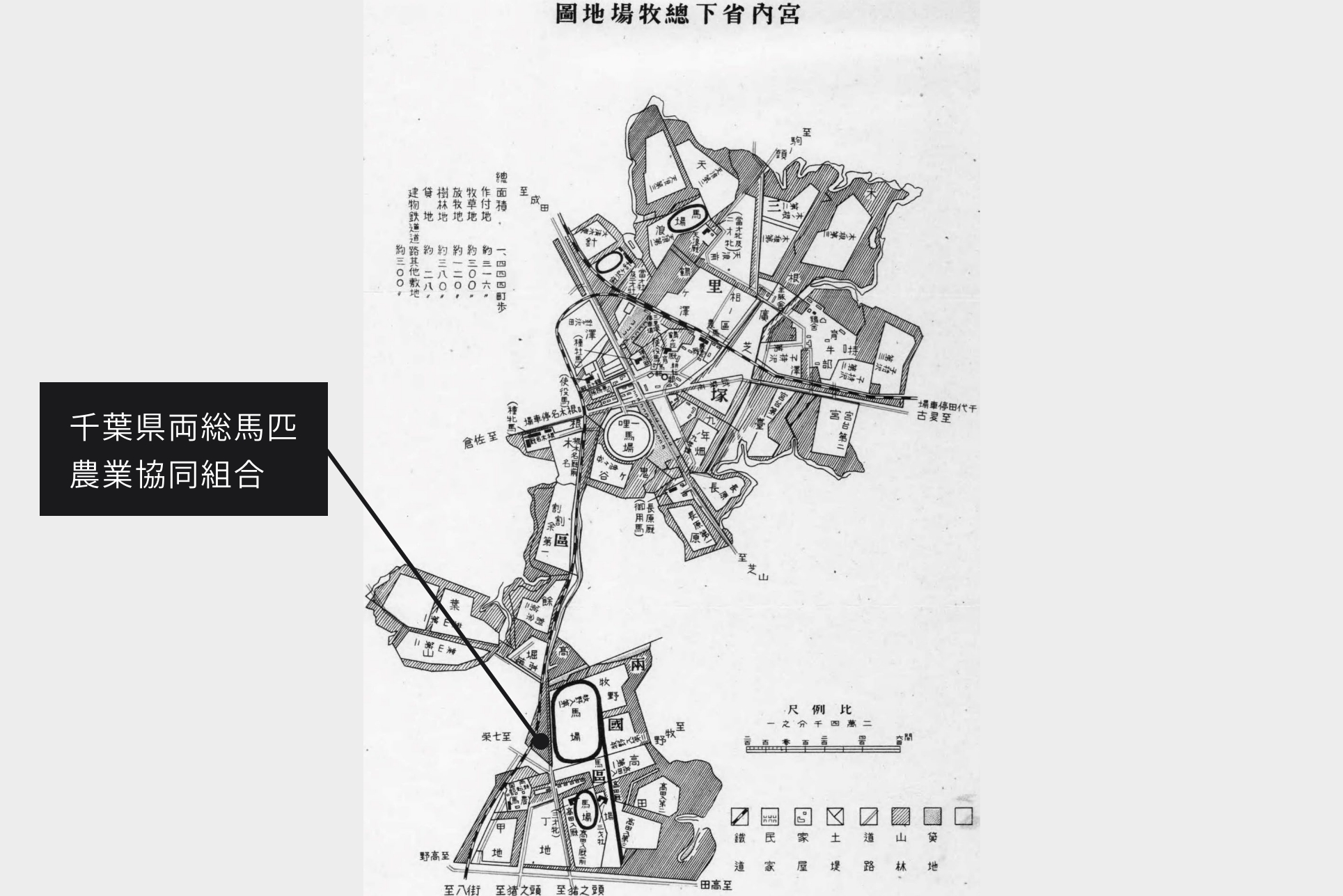

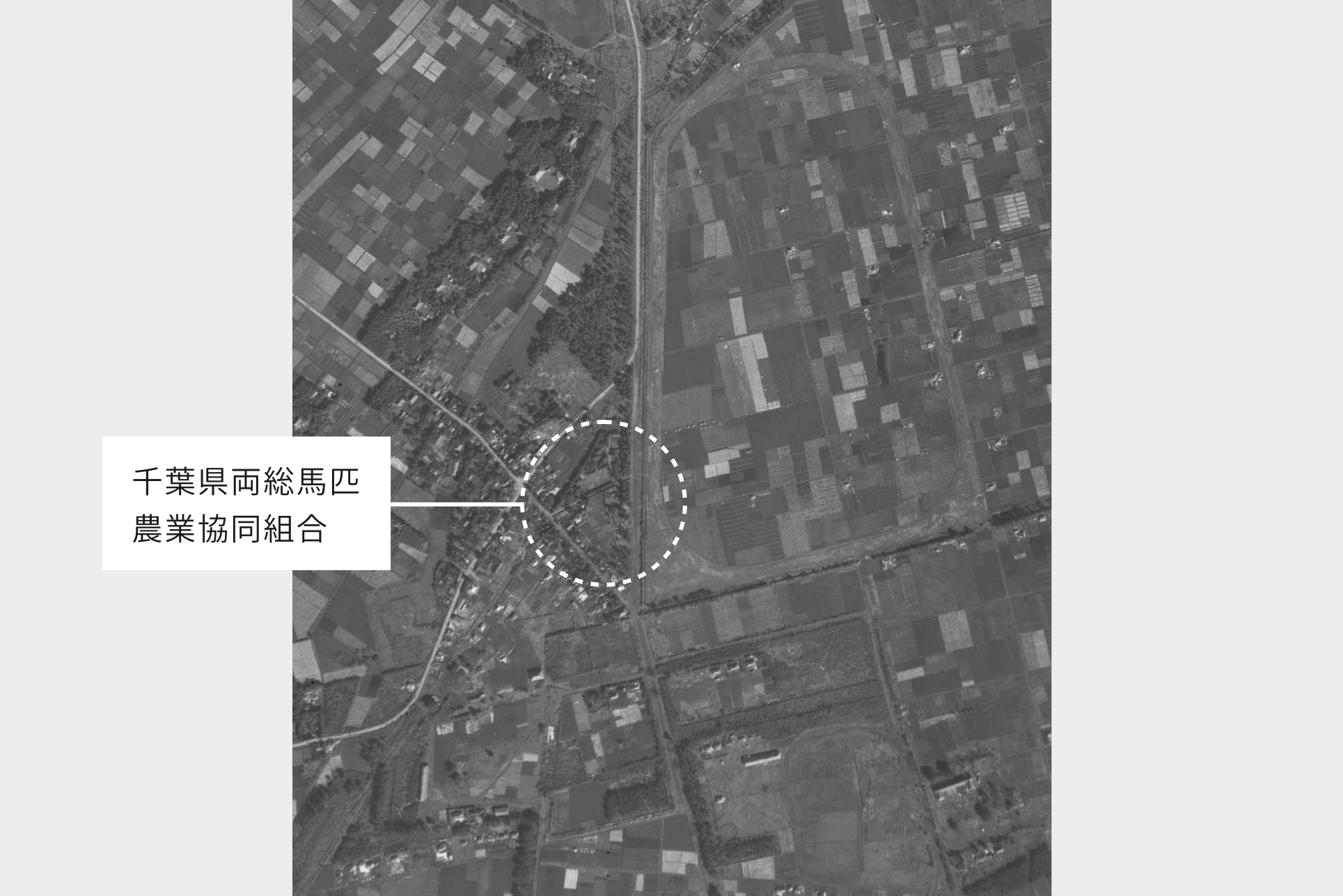

千葉県富里市十倉1番地に位置するこの事務所は、かつて下総国と上総国の国境に位置し、馬産地として知られていました。江戸時代には幕府の直轄領「佐倉七牧」の一つ高野牧が広がり、明治時代には殖産興業政策の一環で開墾が進み、「十倉」として集落が形成されました*1

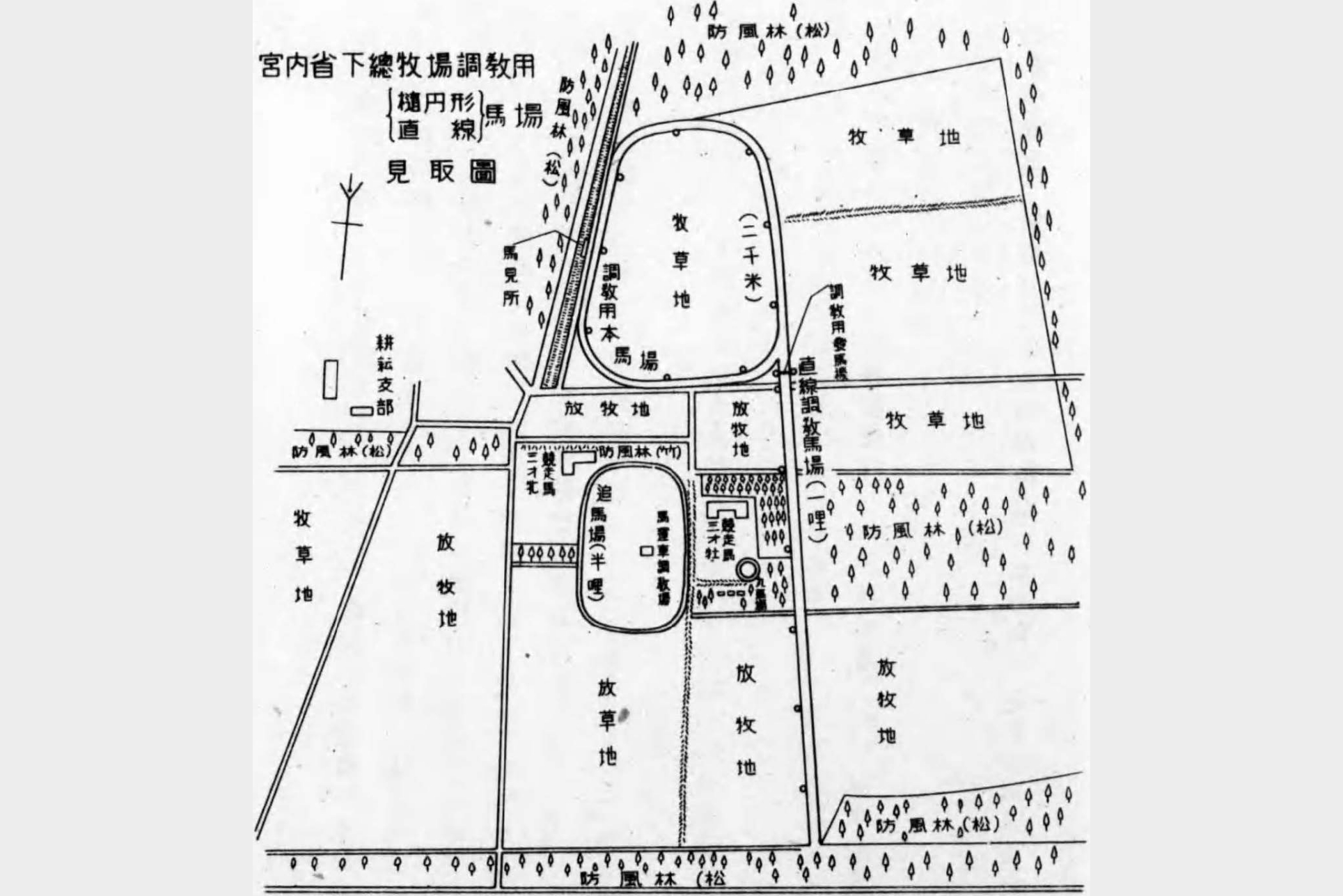

東側には「御料」の名を持つ地域が広がり、下総御料牧場が明治8年に開設。明治から昭和にかけて馬産が盛んに行われ、日本の馬産業の中心的な役割を果たしました*2。大正15年、当組合の前身である両総馬匹組合がこの地に設立。馬産の一時中断を経ても再興され、この地域との深い結びつきを示しています。

竣工年の明確な記録は残っていませんが、戦前(昭和23年の古写真)から存在が確認されています。本建物は今日まで事務所や会議に使用され、平成元年頃に行われた改修を経て現在の姿になりました。

- *1十倉村は、明治5年から22年まで存在し、その後、富里村(現・富里市)に合併されました。

- *2下総牧羊場と取香種畜場は明治13年に合併し、明治21年に「御料牧場」として名称が変更され、昭和44年に閉場しました。

建築の特徴

当組合事務所は、木造2階建ての建物で、創建時の特徴を今に伝えています。基礎はコンクリート製、外壁は当初アメリカ式の下見板張りでしたが、現在は金属系のサイディングボードで覆われています。屋根はスレート葺きで、軒裏は垂木の現しが特徴的です。平成元年頃に大幅な改修が行われ、敷地後方に並ぶ馬房(馬繋所)の新築とともに、事務所の屋根や外壁も改修されました。建物の増築部分もあるものの、古写真に基づき創建当初の姿を復原することが可能とされています。

当組合事務所は、地域の馬産業の歴史や文化を伝える貴重な建物であり、富里市において大きな価値を持っています*3。特に南部には文化財が少ないため、この建物は地域の歴史的景観に寄与し、登録有形文化財の登録基準『(1)国土の歴史的景観に寄与しているもの』に充当されています。市域全体の文化財の保存活用を目指す富里市*4において、当事務所は「リビングヘリテージ」として位置づけられ、馬産業と下総御料牧場との関わりを通じた歴史的価値が評価されています。

- *3旧岩崎家末廣別邸1件3棟の国登録有形文化財が数えられるのみとなっています。

- *4富岡市は「富里市文化財保存活用地域計画」(令和3年)の作成及び文化庁の認定をされています。

表門について

事務所前に位置する表門は、鉄筋コンクリート造で、大きさは75cm四方、高さ1.5mの門柱で構成されています。この門柱は、下部を礎石状に据え、上部を笠石のように重厚にした形態をしており、大正・昭和初期に見られる典型的な特徴を持っています。また、他にも同時期に建造された類似例が7件存在し*5、この門柱も一般に大正時代から昭和戦前期にかけて主流であった鉄筋コンクリート造の特徴をよく示しています。この門柱も事務所と合わせて歴史的・文化的価値を伝える建造物にふさわしいものといえます。

- *5野﨑家別邸たい暇堂大門(岡山県 1896 年)、小河家住宅表門(兵庫県 明治時代)、長良川発電所正門(岐阜県 1910年)、鈴木家住宅門及び外塀(愛知県 1926 年)、京都工芸繊維大学(旧京都高等工藝學校)正門及び門衛所(京都府 1931 年)、旧猪子家住宅門柱(三重県 1934 年)、しまばら湧水館(旧三村家住宅)石柱門及び石塀(長崎県 1935年)の7 件が類似した形状をもつ門柱の事例として挙げられる。