事始め馬のルーツは5400万年前にさかのぼる

馬の歴史をさかのぼると世界最古の馬にたどりつく

サラブレッドの血統は3頭の馬*に由来し、「300年ロマン」と称されるが、馬全体の歴史から見れば一瞬である。

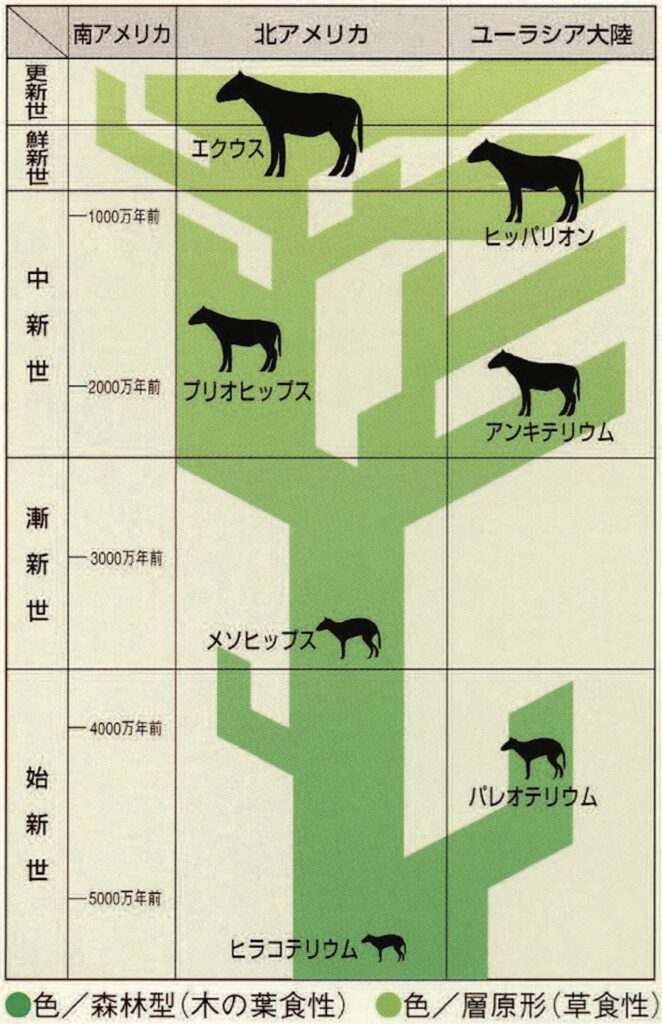

馬は北米で発見されたヒラコテリウムを起源とされ、環境に適応し進化を続けて現在の多様な馬科動物へとつながった。日本でも遺跡から馬の骨が発掘され、大陸と陸続きだった時代に馬がいたことがわかっている。しかし、渡来の時期や経路、進化の程度は不明で、日本の酸性土壌が痕跡を消失させていることも調査を難しくしている。

- *3頭の馬/ダーレー・アラビアン、バイアリー・ターク、ゴルドフィン・アラビアンの3頭。三大根幹馬ともいう。

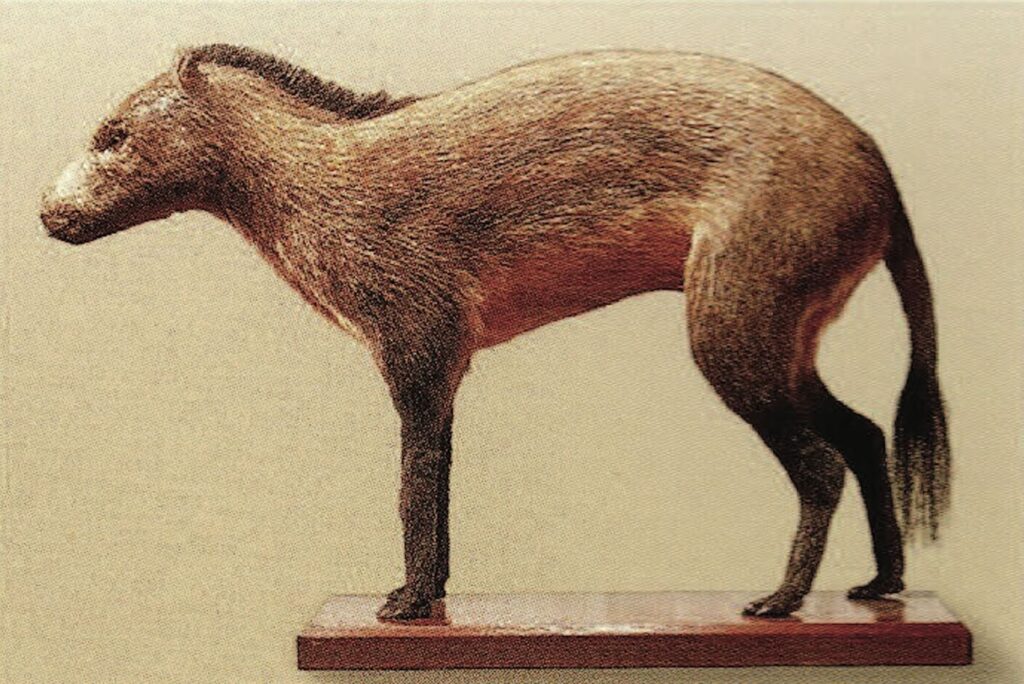

馬の先祖ヒラコテリウム(エオヒップス)

ヒラコテリウムのレプリカ(財団法人馬事文化財団所蔵)

北米の始新世の地層から発見されたヒラコテリウム(Hyrachotherium)は4本指でキツネほどの大きさの動物。森林から草原へ生活圏を移し、速く逃げるために指が3本に進化したと推測されている。

馬科動物の系統図

日本の馬文化は大陸から渡来してきた

ヒラコテリウムがエクウス(Equus)に進化する頃、氷河期が到来。馬はベーリング海を越え、ヨーロッパやアジアに広がり、人類と遭遇した。紀元前6000年頃には家畜化が始まり、それ以前は食料や生皮を得るための獲物とされていた。遊牧民が家畜化した馬は、戦車や狩猟車を動かす動力となり、軍事力や権力の象徴となっていった。

昭和30年(1955)に茨城県で発見された6世紀初頭の金銅製冠は、大陸の馬文化を持つ小国が千葉・茨城地域に存在し、儀礼や文化を日本各地に広めた証拠として注目されている。

金銅製冠

(茨城県立歴史館所蔵)

茨城県玉造町の三味塚古墳から発見されたもので、王冠は石棺に埋葬されていた遺骸の頭部にかぶされていた。

古代史下総の馬産は古墳時代に開花する

農耕民族を席巻した騎馬部族国家の誕生

紀元前2世紀後半、西日本各地で豪族が勢力を拡大し、部族国家を形成した。このことは3世紀の「魏志倭人伝」に記された卑弥呼や邪馬台国など小国の存在から推測されるが、当時の日本に馬はいなかったとされるなど謎が多い。3世紀後半の古墳時代に入り、遺跡調査や研究によりこれらが立証されつつある。

千葉・茨城地域には部族国家の存在を示す古墳が点在しており、特に九十九里海岸中央部の下総台地には千基を超えるとされる「芝山古墳群」がある。古墳の規模や埋葬物から、部族の勢力や文化、生活の詳細が明らかになっている。

支配階級層の馬文化が地域に根づきはじめる

4世紀末、古代国家体制の確立とともに古墳が大型化し、供え物も木製や草製から焼き物の「はにわ」に変化した。埋葬品には武器類、野鳥、犬、飾り付きの「馬はにわ」などが含まれ、「人物はにわ」の登場により当時の生活や儀式の様子がより詳しく再現されるようになった。また、「馬はにわ」の出土品から、轡や鐙、鞍など現在と同様の馬具が使われていたこと、鎧兜をつけた武人や馬を扱う農夫がいたことがわかる。これらは、馬が戦力や生活の一部として当時の人々に定着していたことを示している。

馬はにわ

(芝山はにわ博物館所蔵)

農夫・馬子

(芝山はにわ博物館所蔵)

中世史官牧の設置が馬産の基礎を育んでいった

白村江での大敗が馬産名振興を拡大させた

「古事記」「日本書紀」には支配階級の所有物として馬が登場するが、大化改新(645)以降、交通機関として制度化され、庶民にも身近な存在となった。

白村江の戦い(663)で新羅・唐の連合軍に敗北した天智天皇は、軍事力強化のため馬産を重視し、大宝元年(701)の「大宝律令」により本格的な牧が誕生。馬が広く供給されるようになった。

広大な土地を有する関東に国牧が開かれた

兵部省が管理する官牧は、時代とともに整備され、平安時代には39カ所の牧場が存在した。都(京都)には放牧地がなかったため、牧場の多くは関東や九州に設置された。

優美な駒牽の儀が民間に馬をもたらした

官牧は4種類あり、国牧は軍馬養成、近都牧は政府管理馬、国飼牧は皇室用馬、勅使牧は皇室用放牧地とされた。

勅使牧では馬が2歳で検印され、5歳で選別されて皇室に献上される儀式「駒牽」が行われた。駒牽は天皇や大臣が見守る華やかな行事で、選別外の馬は交通用や民間に払い下げられ、一般でも馬が飼養されるようになった。この時代、関東地方には14の牧が存在していた。

武士勢力の台頭が官牧を消滅させていく

平安時代、律令国家の支配が及ばない関東・東北で豪族が台頭。これが軍事貴族と結びつき、武士集団の原型となった。935年の平将門の反乱も、下総の官牧を利用したこうした騎馬勢力を示す例である。

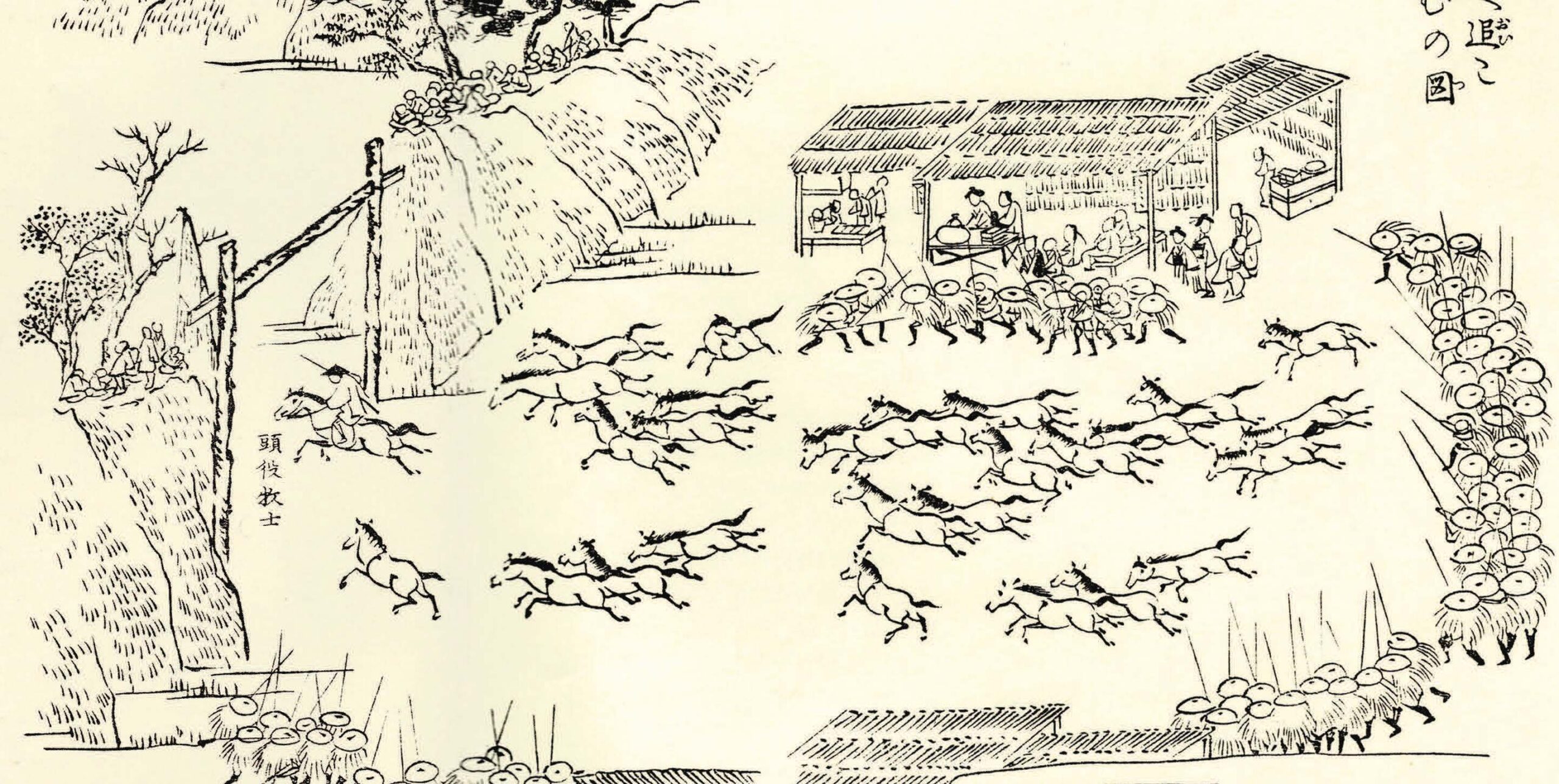

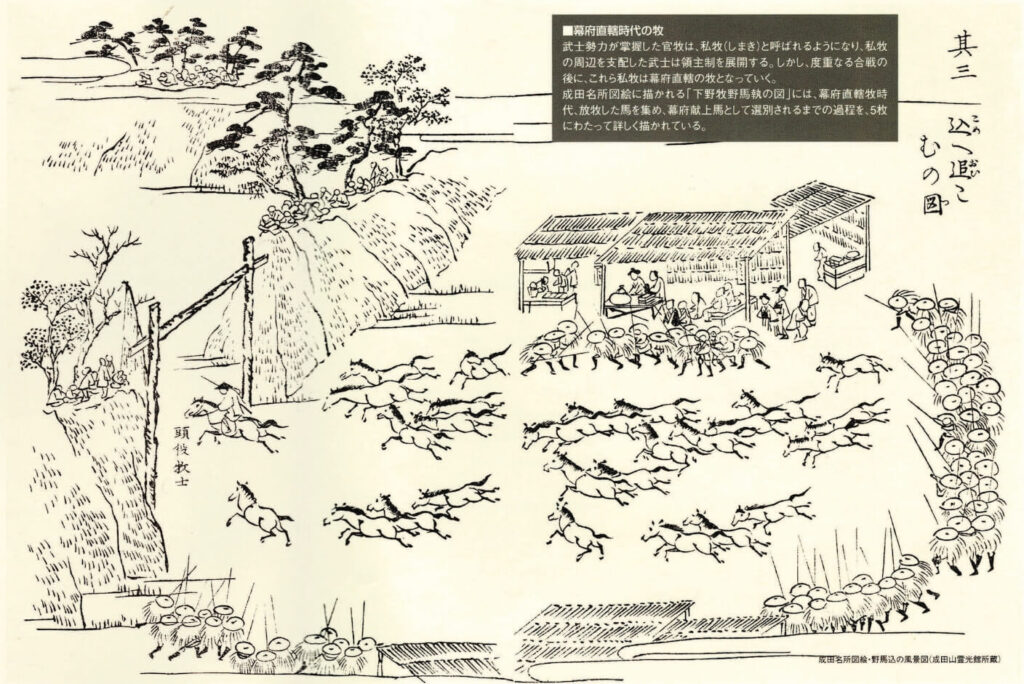

幕府直轄時代の牧

成田名所図絵・野馬込の風景図(成田山霊光館所蔵)

武士勢力が掌握した官牧は、私牧(しまき)と呼ばれたが、度重なる合戦を経て幕府直轄の牧に移行した。

成田名所図絵に描かれる「下野牧野馬執の図」には、放牧した馬を集め、幕府献上馬として選別されるまでの過程を、5枚にわたって詳しく描かれている。

近代史下総台地に駿馬の群れが駆けめぐる

数千頭の野馬を飼養する幕府直轄牧の誕生

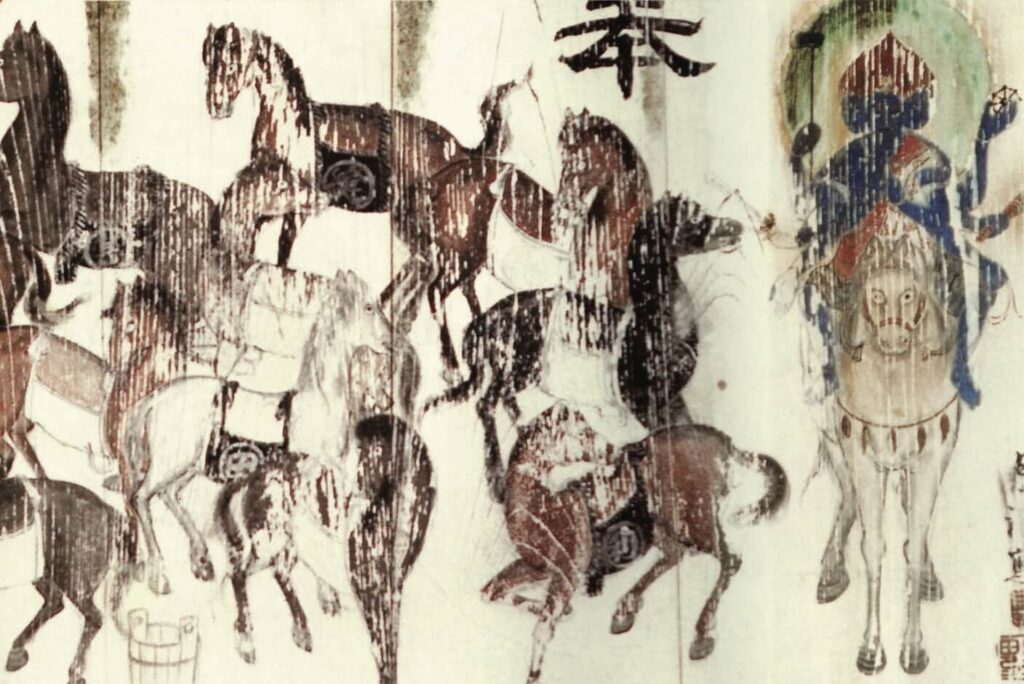

鎌倉時代、軍馬の需要増加により幕府は「牧振興の令」を出した。当時、東北地域(平泉の藤原氏を中心)が主要な馬産地であり、室町時代には東北馬の優秀さが多くの史料に記録されている。

江戸時代、八代将軍徳川吉宗の時代に入ると、幕府は馬の輸入・改良を進め、直轄牧の経営に乗り出した。

幕府の軍事力を支えた千葉県内の牧

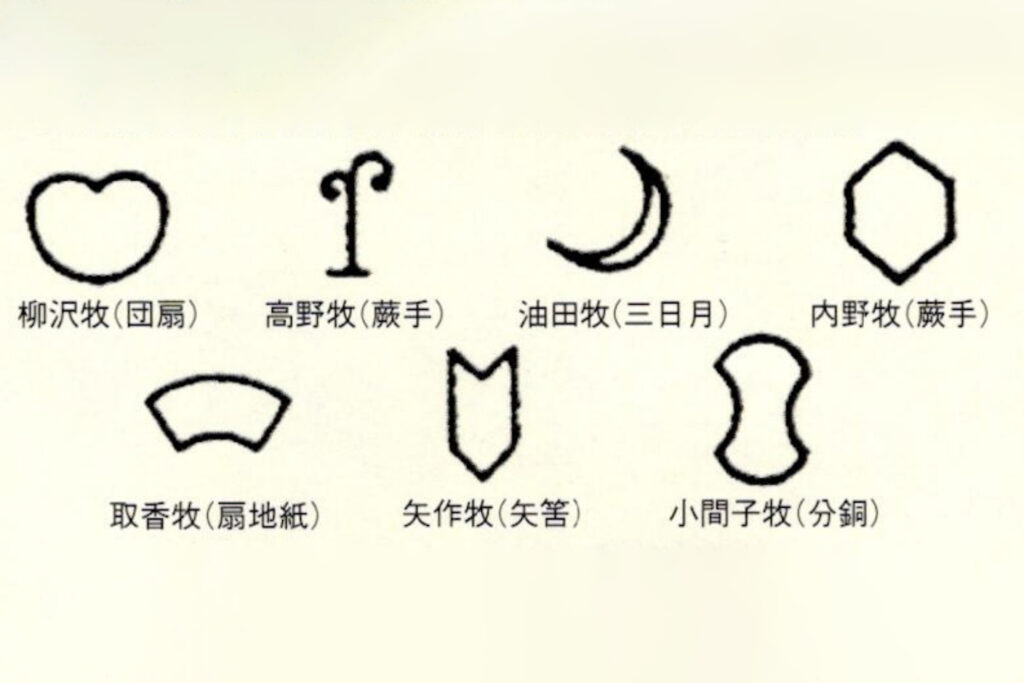

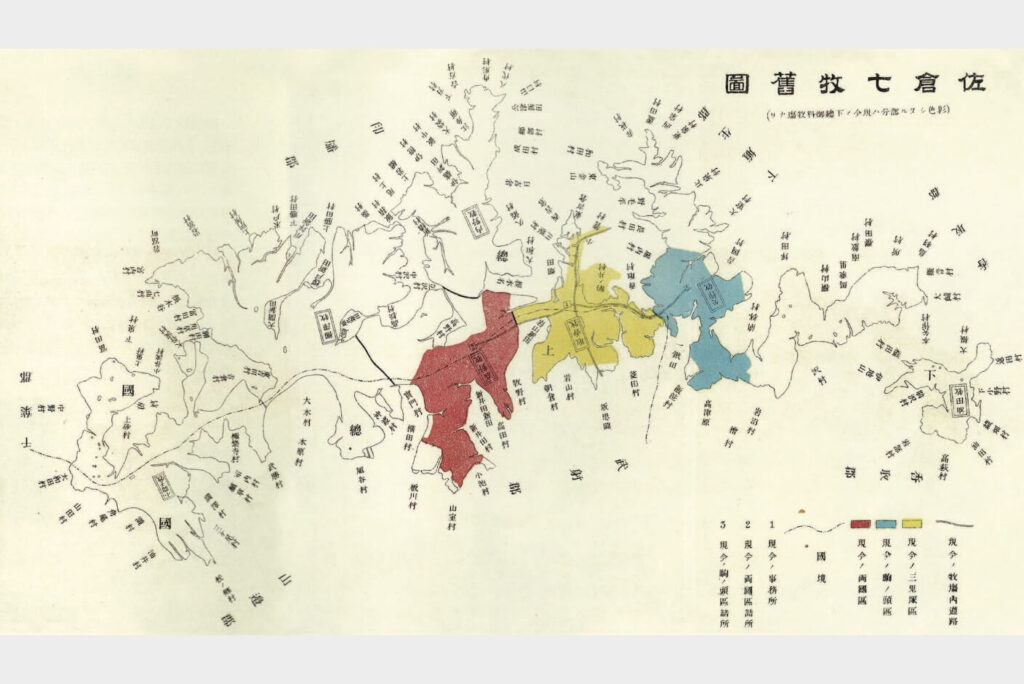

吉宗によって開かれた幕府直轄牧は、下総の小金牧、佐倉牧、安房の嶺岡牧、甲州の甲府牧の4枚。各牧はさらに細かく区分され、佐倉牧の場合、小間子牧、柳沢牧、高野牧、内野牧、取香牧、矢作牧、油田牧の7つから構成され、「佐倉七牧」(図参照)と呼ばれていた。

放牧地は高さ2間(約3.6m)の野馬土手で囲まれ、野馬方役所の記録によると、1788年には佐倉七牧で約3,000頭の野馬が放牧されていた。これらの馬は「野馬捕り」で選別され、軍馬や役人用として使用され、一部は交通や農耕用として払い下げられた。

佐倉七牧の馬印

(千葉県両総馬匹農業協同組合所蔵)

宇治川大合戦絵の一部

(岩手県立博物館所蔵)

広大な敷地をもつ牧は牧士と地域の人々が支えた

幕府の牧を管理したのは虎ノ門の御野馬方役所で、現地では武士身分の「牧士」が直接管理を担った。牧士は馬の捕獲や記録管理など多岐にわたる業務を担当し、牧士頭を中心とした組織で運営された。また、牧に隣接する「野付の村」の住民が、野馬土手の修復や捕馬の手伝いを行うなど、地域全体で牧を支えていた。

佐倉七牧配置図

(千葉県両総馬匹農業協同組合所蔵)

牧士羽織

(社団法人藤崎牧士史料館所藏)

牧士のシンボルマークは「馬の駒」にちなんだ将棋の駒だといわれている。牧士とその補佐である平牧士は、世襲により代々受け継ぐことが習わしとなっていた。

馬事文化馬産の伝統が地域に根ざす

馬に対する厚い信仰が伝統として受け継がれた

日本では馬は古来から他の家畜と異なり、貴重な役畜や神聖な存在として扱われ、祭礼や行事、伝説などに深く根付いてきた。

奈良時代には生馬を神霊に奉納し、干ばつや冷害を鎮める風習があり、これが絵馬や初午祭などの現代の行事に受け継がれている。農耕や交通の動力として欠かせない時代には、馬頭観音や馬魂碑を建てるなど、馬を家族同様に扱う文化が広まった。八幡馬や左馬などの縁起物も、こうした馬との生活から生まれたものである。また、千葉県の佐倉七牧は、後に初富、二和、三咲などの地名となり、馬と地域の歴史的な結びつきが現在にも続いている。

武士社会の秘技が地域住民に浸透していった

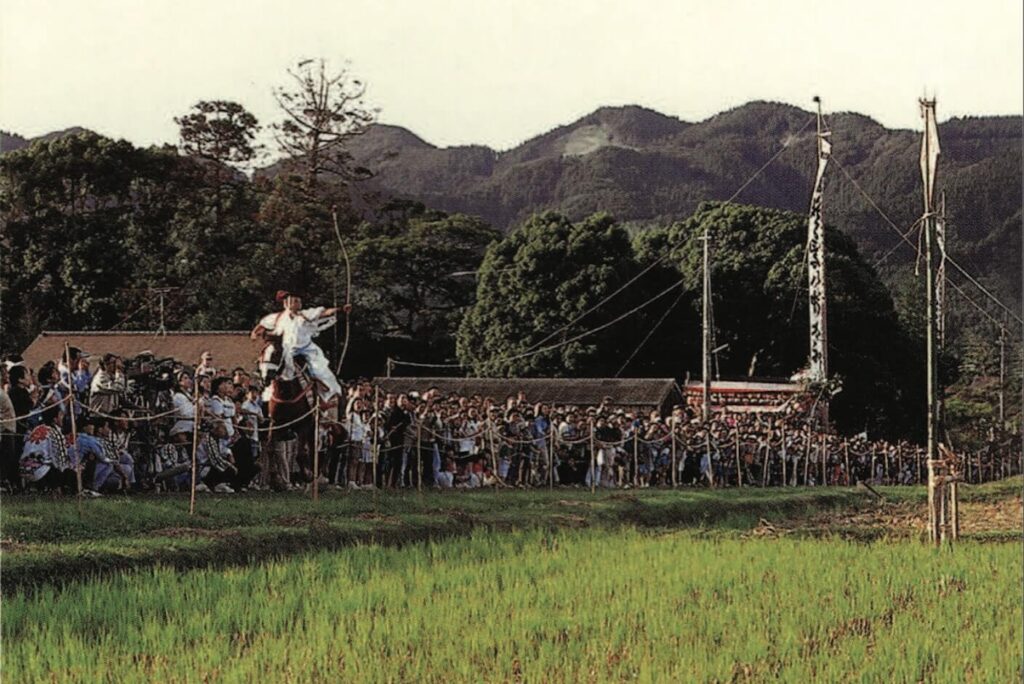

平治の乱(1159年)は騎馬勢力の象徴的な戦いで、平安後期から室町時代にかけて武士社会で流鏑馬や笠懸などの弓馬術が発展した。江戸時代には、弓馬術は「文武弓馬の道」として武士道の一部とされ、諸藩に浸透していった。

武術競技の公開や神社への奉納を通じて、庶民にも騎乗や馬術が定着。これらは神事や祭事として地域住民に受け継がれ、伝統として残っている。

油田馬頭観音に奉納された絵馬

(千葉県山田町)

吉保八幡神社の流鏑馬

(鴨川市)

幕府直轄の嶺岡牧から発展した鴨川市。吉保八幡神社の例大祭では、安房の領主が領民の武芸奨励のために行ったという流鏑馬が、神事として現在に伝えられている。

近現代史維新の波は下総の台地も大きく変えた

幕末の混乱期に一頭の名馬が導入された

徳川吉宗の時代、輸入馬が幕府直轄牧に導入されたが、品種改良の成果は得られなかった。しかし、文久3年(1863)、ナポレオン3世から徳川家茂にアラブ馬26頭が贈られ、その中の一頭、高砂号は後の下総御料牧場の祖として重要な役割を果たした。

新政府の殖産興業推進は馬匹改良の基礎を築く

明治元年(1868)、明治政府は富国強兵を掲げ、牧畜振興を推進。大久保利通内務卿は近代的な牧場建設を提言し、その用地選定に着手した。かつて佐倉七牧の一部だった取香牧は旧佐倉牧士により管理されており、これが官有地として存続していた。

旧牧士たちの努力により、明治8年(1875)、取香牧の地に下総牧羊場が開設されることとなった。